La veille technologique consiste à s’informer en continu sur les nouveautés du secteur informatique, les inventions des concurrents ainsi que les nouvelles technologies et ce dans le but d’être le meilleur dans son domaine.

Le thème de veille technologique que j’ai décidé d’aborder concerne l’identification biométrique et son défi face a la loi.

La biométrie : qu’est-ce que c’est ?

Au sens large, le mot « biométrie » peut s’entendre comme tout système permettant de « mesurer le vivant ».

Dans le contexte des systèmes d’information, il possède un sens plus spécifique : celui d’un procédé de vérification de l’identité et d’authentification d’un individu en utilisant des caractéristiques inhérentes à sa personne (ex : son visage, sa démarche, son empreinte digitale…).

Grâce à ce procédé, une personne est identifiée à partir de ce qu’elle est, par opposition aux systèmes d’identification basés sur ce qu’elle sait (par exemple, un mot de passe) ou ce qu’elle possède (par exemple, une pièce d’identité).

Potentiellement la plus robuste de ces méthodes d’authentification, cette solution est également celle qui présente les risques les plus importants en cas de violation des données.

Les données biométriques ne sont en effet pas des données comme les autres : elles permettent à tout moment l’identification de la personne sur la base d’une réalité biologique qui lui est propre, qui perdure dans le temps et dont elle ne peut s’affranchir.

Des traitements de données sensibles

La biométrie est aujourd’hui intégrée à de nombreux actes de la vie quotidienne nécessitant une authentification des personnes.

Dans un contexte professionnel, il peut s’agir du contrôle d’accès à des locaux, à des ordinateurs, ou à des applications.

La biométrie est souvent présentée dans ces cas comme une alternative plus ergonomique et plus fiable que le port de badges.

Or, les données biométriques permettent de reconnaitre automatiquement les personnes et reposent sur une réalité biologique permanente, dont elles ne peuvent s’affranchir.

À la différence d’un badge ou d’un mot de passe, il n’est pas possible de se défaire d’une caractéristique biométrique ou de la modifier.

Le mauvais usage ou le détournement d’une telle donnée peut alors avoir des conséquences graves pour les droits et libertés des personnes.

Le nouveau cadre règlementaire

L’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018 a profondément affecté le cadre juridique existant.

La logique d’autorisation préalable et plus largement celle de formalités administratives a disparu, remplacée par une logique de responsabilisation des acteurs dite d’ « accountability ». Cette démarche de conformité dynamique oblige les organismes à s’assurer en interne de la licéité de leurs traitements et des conditions de mise en œuvre avant leur mise en œuvre, et veiller plus globalement au respect de l’ensemble des obligations en matière de protection des données.

Par ailleurs, la nature même des données biométriques a évolué : désormais qualifiées de « données sensibles » par le RGPD, leur traitement devient en principe interdit sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions limitativement prévues par le texte.

Sensible à ces évolutions, le législateur français a confié à la Commission une mission nouvelle, qui est celle de concevoir et de publier en concertation avec des organismes représentatifs des acteurs concernés, des règlements type en matière notamment de traitement des données biométriques.

Le règlement type « biométrie sur les lieux de travail » s’inscrit dans la continuité des positions antérieures de la CNIL en la matière. Il précise aux organismes comment encadrer leurs traitements de données biométriques de contrôle d’accès aux locaux, aux applications ou aux outils de travail et revêt un caractère contraignant. Les organismes qui mettent en œuvre ces traitements sont donc tenus de respecter les indications données dans le règlement type.

Comment procéder pour se mettre en conformité ?

Etape 1 : Justifier le besoin d’un dispositif biométrique

Vérifier que le traitement de données biométriques est nécessaire. A titre d’exemple :

- si un système de badge est suffisant, la réponse est NON

- si cela ne répond qu’à un besoin de confort, la réponse est NON

- si les locaux, applications ou appareils protégés ne sont pas particulièrement sensibles, la réponse est NON

Réponse : NON => le traitement de données biométriques n’est pas nécessaire, une solution moins intrusive doit être privilégiée

Etape 2 : Garantir la maitrise du gabarit

Privilégier la maîtrise du gabarit par la personne concernée :

- Le responsable du dispositif biométrique devra privilégier le stockage des gabarits sous maîtrise exclusive de la personne concernée (stockage dit « de type 1 ») :

- S’il n’est pas possible de recourir au support individuel, il devra associer au gabarit stocké en base un secret qui serait confié à la personne concernée et sans lequel le gabarit est illisible (stockage sous maîtrise partagée, dit « de type 2 » ;

- Enfin, s’il est impossible, compte tenu du contexte, de recourir à l’un des deux types de stockage précités (1 ou 2), il pourra être fait recours à un dispositif de stockage sous maîtrise exclusive de l’employeur (stockage dit « de type 3 »).

Etape 3 : Justifier et documenter les choix effectués

Quel que soit le type de stockage des gabarits, l’employeur doit :

- Effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données ;

- Préciser et justifier le choix des caractéristiques du dispositif, ainsi que la nécessité de recourir au traitement des données biométriques ;

- Respecter l’ensemble des dispositions du règlement type ;

- Le cas échéant, informer ou consulter les instances représentatives du personnel.

Source : Le contrôle d’accès biométrique sur les lieux de travail (cnil.fr)

A savoir :

Qu’est-ce qu’un règlement type ?

Au-delà des missions définies et des pouvoirs consacrés par le RGPD aux autorités de protection des données nationales en Europe, le Législateur français a doté la CNIL de nouveaux instruments de régulation.

Parmi ces nouveaux outils a été confié à la CNIL le pouvoir d’établir, en concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, « des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé ».

Ce règlement type constitue un pouvoir réglementaire de la Commission et est à ce titre un instrument juridiquement contraignant pour les organismes.

C’est pourquoi, à la différence des autres outils normatifs qu’elle peut adopter (tels que les référentiels, les recommandations ou encore les anciennes autorisations uniques et actes règlementaires uniques etc.), le respect du règlement type est obligatoire pour tout organisme souhaitant mettre en place un dispositif biométrique dans le champ d’application qu’il couvre.

En d’autres termes, à défaut de le respecter, un tel traitement ne peut être mis œuvre.

L’objet du présent règlement type « biométrie sur les lieux de travail » est donc de fixer les règles applicables aux organismes publics et privés pour le contrôle d’accès aux locaux, aux applications et aux outils de travail, tout en instaurant des garanties fortes pour les employés.

Quel est le champ d’application de ce règlement type ?

Ce règlement type a vocation à s’appliquer à toute utilisation des données biométriques imposée par un employeur de droit public ou privé à son personnel au sens large (employés, stagiaires, salariés intérimaires, bénévoles, personnes en service civique, agents des trois fonctions publiques, etc.) pour contrôler les accès aux locaux, aux applications et aux outils professionnels.

Il ne s’applique pas aux traitements de données biométriques poursuivant une finalité autre que celle de contrôle des accès sur les lieux de travail. D’autres règlements types pourront à cet égard être établis par la CNIL pour régir d’autres traitements de données biométriques.

Quelles sont les principales dispositions du règlement type ?

En substance, le règlement type :

- encadre le recours à la biométrie à des fins de contrôle des accès aux locaux, au matériel ou encore aux applications de travail ;

- oblige l’organisme à justifier le recours à la biométrie, par des considérations spécifiques (contexte, enjeux, contraintes techniques et règlementaires particulières, etc.) particulièrement détaillées pour les types de biométrie présentant le plus de risques ;

- oblige l’organisme à respecter un cahier de charges rigoureux en ce qui concerne les mesures de sécurité organisationnelles et techniques ;

- impose aux organismes de justifier et de documenter les différents choix effectués lors de la mise en place des dispositifs biométriques ;

- rappelle et renforce certaines obligations issues du RGPD, notamment celle d’informer les personnes concernées ;

- exige des responsables de traitement la réalisation d’une « analyse d’impact relative à la protection des données ».

Qu’est-ce qu’un traitement de données biométriques ?

Il s’agit de l’ensemble du système informatisé permettant de « traiter » (acquérir, numériser, exploiter, effacer etc.) les données biométriques dans l’objectif de contrôler les accès.

Ce système peut être composé :

- d’éléments physiques ou « matériels », tels qu’un lecteur d’empreinte digitale, un serveur relié aux portes d’entrée d’un local qui valide leur ouverture pour le personnel autorisé, un terminal sur lequel s’effectue la saisie des données biométriques, l’ensemble des supports tels que des badges sur lesquels sont stockées les données biométriques, etc. ;

- d’éléments logiques ou « logiciels », tels que les différentes interfaces d’administration et de gestion du dispositif biométrique, les systèmes d’exploitation sur lesquels de telles interfaces sont installées, etc.

Cette définition, très large, permet d’imposer les mesures de sécurité à l’ensemble des composants d’un dispositif biométrique, de manière à garantir aux données biométriques un niveau élevé de protection quelle que soit l’étape de leur traitement.

Qui est le « responsable de traitement » ?

Il s’agit de la personne, physique ou morale, qui détermine « les finalités et les moyens du traitement ». De manière plus simple, il s’agit de l’entité juridique qui décide de la mise en place du dispositif biométrique et choisit ses modalités.

Dans le contexte des relations de travail, c’est l’employeur, au sens de la personne morale, qui possède le plus souvent cette qualité.

Quels types de caractéristiques biométriques peuvent être utilisés dans le contexte professionnel ?

La définition des « données biométriques » du RGPD englobe tous les types d’analyses des caractéristiques morphologiques (empreinte digitale, forme de la main, iris…), biologiques (salive, sang, ADN…) ou comportementales (démarche…).

Etant donné le caractère particulièrement invasif de tels procédés qui ne se font de plus que dans des contextes très particuliers (actions en recherche de paternité, des enquêtes judiciaires, etc.), la Commission a pris parti d’exclure totalement leur utilisation à des fins de contrôle d’accès aux locaux professionnels et aux outils de travail.

En revanche, le règlement type ne prévoit pas d’obligation, pour les employeurs, de privilégier le recours à certaines caractéristiques biométriques plutôt qu’à d’autres (empreinte digitale, réseau veineux d’une main, image de l’iris, visage…).

Il appartiendra donc aux responsables de traitement d’effectuer et de justifier le choix d’une ou des caractéristiques biométriques requises.

Comment prouver la nécessité du recours à la biométrie ?

Si le besoin de contrôler l’accès aux locaux professionnels est, en tant que tel, légitime pour un organisme employeur, les moyens mis en œuvre pour assurer ce contrôle doivent respecter le principe de proportionnalité. L’employeur devra donc justifier, de manière très concrète, son besoin de mettre en œuvre un dispositif biométrique, par rapport à d’autres solutions de contrôle moins intrusives.

Tant le statut spécifique des données biométriques que les risques particuliers inhérents à leur traitement vont donc limiter les hypothèses dans lesquelles un responsable de traitement pourra effectivement avoir recours aux dispositifs biométriques sur les lieux de travail.

Pour ce faire, il lui appartiendra de :

- justifier d’un contexte spécifique rendant nécessaire un niveau de protection élevé, par exemple la manipulation des machines ou produits particulièrement dangereux, l’accès à des fonds ou des objets de valeur, à du matériel ou produits faisant l’objet d’une réglementation spécifique (substances psychotropes et leurs précurseurs, produits chimiques pouvant être utilisés pour la fabrication d’armes, etc.);

- démontrer l’insuffisance ou l’inadéquation des moyens moins intrusifs tels qu’un badge ou un code d’accès (par exemple, environnement dans lequel une identification forte est nécessaire pour prévenir une usurpation d’identité en cas de vol de badge ou d’interception des codes d’accès).

Qu’est-ce qu’un gabarit ?

Lors de l’enregistrement d’un utilisateur dans un dispositif biométrique (appelé aussi « processus d’enrôlement »), le système effectue un ensemble de mesures de certaines des caractéristiques morphologiques (empreinte digitale, forme de la main, iris…), biologiques (urine, sang…) ou comportementales (démarche, dynamique de tracé de signature…) de la personne concernée.

Ces mesures mémorisées s’appellent « gabarit » ou « template » en anglais.

La typologie de gabarits retenue dans le règlement type traduit le niveau de maîtrise que les personnes concernées (salariés, stagiaires, etc.) possèdent sur la manière dont leurs données biométriques sont conservées par le responsable du traitement.

Qu’est-ce que les traitements de types 1, 2 et 3 ?

A des fins de lisibilité et d’effectivité, le règlement-type distingue trois grands types de dispositifs biométriques.

a. Le « type 1 » ou gabarit sous maitrise exclusive de la personne concernée.

Dans le type 1, les supports de stockage des gabarits sont individuels (un support donné ne peut contenir qu’un seul gabarit) et détenus par chaque salarié concerné lui-même (sans qu’aucune copie ne soit conservée par l’employeur ou les prestataires techniques).

Concrètement, il peut s’agir d’une carte ou d’un badge équipés d’une puce sur laquelle le gabarit est stocké. Ce support est remis au salarié qui doit alors le présenter lors du contrôle d’accès en même temps que la caractéristique biométrique enregistrée : le dispositif va alors comparer le gabarit stocké sur ce support à la caractéristique biométrique (iris, empreinte digitale, etc.) présentée au terminal du dispositif.

Le recours à ce type de dispositif permet l’identification et l’authentification des salariés, tout en limitant le risque d’accès non-autorisé à leurs données biométriques : dans la mesure où il n’existe pas de base de données centralisée des gabarits biométriques de l’ensemble des employés, il est impossible de la pirater.

b. Le « type2 » ou gabarit sous maitrise partagée.

Dans ce schéma, une base de données contenant les gabarits de l’ensemble des employés, existe.

Toutefois, ces données sont chiffrées de manière à ce qu’aucune donnée ne puisse être lue et exploitée sans l’intervention de l’individu concernée. Pour cela, chaque individu se voit attribuer un élément personnel (une information, par exemple un code, ou un objet comme par exemple un badge) qui doit être présenté au dispositif au moment de l’authentification.

A supposer qu’une telle base de données soit compromise (par exemple, suite à une attaque externe ou une fuite de données en interne), le risque pour les personnes concernées de voir leurs données biométriques exposées demeurera très faible car les données seront illisibles.

c. Le « type 3 » ou gabarit sous maitrise exclusive du responsable de traitement

Dans cette hypothèse, les gabarits de l’ensemble des salariés sont conservés dans une base de données centralisée. Le salarié n’a aucune maîtrise sur le support du stockage, et n’a pas à communiquer au dispositif un secret permettant de déchiffrer le gabarit.

Si cette solution présente certains avantages opérationnels (pas de code à mémoriser ou de badge à porter pour le salarié), ils sont assortis de risques particulièrement importants pour les droits et libertés des salariés.

L’existence d’une base centralisée rend en effet possible une fuite de ces données, fuite qui peut potentiellement exposer de manière irréversible des données biométriques des personnes concernées.

Le consentement de mes salariés est-il obligatoire ?

Non, un consentement des salariés n’est pas nécessaire.

En effet, pour qu’un consentement soit valable, le RGPD impose qu’il soit donné librement, en plus d’être spécifique, éclairé et matérialisé par une action positive de la personne. Or, dans le contexte professionnel, l’existence du lien hiérarchique entre l’employeur et ses subordonnés créé de fait un déséquilibre dans les relations susceptible d’affecter le caractère libre du consentement : c’est pour cette raison que le consentement ne peut que très rarement être retenu en tant que fondement juridique d’un traitement de données sur le lieu de travail.

C’est pourquoi un autre fondement juridique doit être préféré qui peut être parfois l’obligation légale ou plus fréquemment l’intérêt légitime du responsable de traitement : en tout état de cause et quel que soit le fondement juridique du traitement invoqué, le responsable de traitement doit respecter le règlement type dès lors que le dispositif biométrique vise la finalité de contrôle d’accès aux locaux, applicatifs ou outils professionnels.

Néanmoins, un employeur qui souhaiterait se fonder sur le consentement des salariés devra alors tout particulièrement s’assurer de l’existence d’une véritable liberté de choix pour ces derniers : une solution alternative équivalente (badge, mot de passe, etc.) devra donc être offerte aux personnes de manière à ce que celles-ci puissent choisir l’option qui leur convient le mieux, sans qu’aucune conséquence (négative comme positive) ne puisse influencer ce choix.

Source : Question-réponses sur le règlement type biométrie | CNIL

Actualité

Janvier 2022 : Samsung dévoile une nouvelle carte de paiement avec authentification biométrique

Samsung dévoile une nouvelle carte de paiement équipée d’un lecteur d’empreinte digitale.

Elle peut stocker, authentifier et analyser les données chiffrées avec un composant sécurisé.

Cette carte, qui peut être utile pour des paiements biométrique, comprend tous les éléments de sécurité nécessaires et de quoi vérifier les empreintes digitales.

Samsung assure que son nouveau circuit intégré est la première solution de puce sécurisée tout-en-un qui lit les informations biométriques avec un capteur d’empreintes digitales, stocke et authentifie des données cryptées avec un élément sécurisé, et analyse et traite les données avec le processeur qui ajoute une couche supplémentaire d’authentification et de sécurisation de la carte.

Les cartes de paiements biométriques permettront des interactions plus rapides et plus sûres lors des achats puisque l’authentification biométrique supprime la nécessité de saisir un code PIN sur un clavier.

Cette technologie limite également les transactions frauduleuses effectuées avec des cartes perdues ou volées car l’identité du titulaire de la carte est vérifiée à l’aide de son empreinte digitale stockée sur cette même carte.

Le système peut également être utilisé pour des cartes qui nécessitent des authentifications hautement sécurisées telles que l’identification des étudiants ou des employés, l’adhésion ou l’accès à un bâtiment.

Covid-19 : les solutions de biométrie s’adaptent à la pandémie

Le marché de la biométrie évolue avec la pandémie du Covid-19. Certaines techniques comme les empreintes digitales sont recalées pour des questions sanitaires.

Les sociétés s’adaptent pour répondre à la demande sur la prise de température.

L’authentification biométrique tactile écartée

La vérification sans contact de l’identité est privilégiée aux scanners d’empreintes digitales ou de mains utilisés pour contrôler l’accès à des installations au motif que ces solutions sont des vecteurs potentiels de propagation du virus.

La biométrie traque la température

La crise sanitaire liée au Covid-19 a fait émerger des solutions biométriques inédites.

– En Chine, des tablettes fixées à l’arrière des sièges des chauffeurs de bus enregistrent la température corporelle des passagers et prennent des clichés de leur visage.

Ces photos sont utilisées a posteriori pour rechercher les personnes qui ont été en contact avec un passager testé positif au coronavirus.

– Aux États-Unis, l’entreprise de sécurité Athena Security, dont le système servait essentiellement à détecter les armes à feu, propose désormais ce qu’elle appelle un « Fever Detection Covid19 Screening System ».

L’entreprise déploie des « caméras thermiques intelligentes » capable de détecter une personne fébrile et alerter les clients de la présence d’une personne potentiellement porteuse du coronavirus.

Athena cible les supermarchés, les hôpitaux et les bureaux de vote et déploie actuellement son produit dans les agences gouvernementales, les aéroports et des entreprises du Fortune 500.

Lire la suite : https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-les-solutions-de-biometrie-s-adaptent-a-la-pandemie-78719.html

La Cnil a donné deux mois à Clearview AI pour cesser ses manquements au RGPD.

Cette société produit un logiciel de reconnaissance faciale dont la base de données repose sur l’aspiration de photos et vidéos accessibles sur Internet.

En janvier 2020, un article du New York Times mettait un coup de projecteur sur une start-up nommée Clearview AI.

Elle proposait un logiciel de reconnaissance faciale reposant sur une base d’images récoltées sur les médias sociaux (notamment Facebook et YouTube).

Depuis sa naissance en 2016, la jeune pousse revendique une banque de plus de 10 milliards de visages enregistrés, ainsi que d’autres informations (noms, adresses,…).

Son offre est ensuite vendue aux Etats pour les autorités judiciaires. Cette annonce avait provoqué l’émoi des défenseurs des données personnelles et des régulateurs, notamment européens.

Aujourd’hui, la CNIL vient d’annoncer une mise en demeure de Clearview AI en lui laissant deux mois pour cesser ses pratiques.

Absence de consentement et droit d’effacement limité

Dans sa lettre de mise en demeure, elle estime que la société mène un traitement illicite des données personnelles au titre de l’article 6 du RGPD. Pour la Cnil, la collecte des données biométriques se déroule sans base légale.

Mais plus encore, il y a une absence totale du consentement des personnes. Le régulateur estime que Clearview AI a récupéré « les images présentes sur internet de plusieurs dizaines de millions d’internautes en France ».

Lire la suite : https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-reconnaissance-faciale-la-cnil-met-en-demeure-clearview-ai-85146.html

La Biométrie du réseaux veineux

Biométrie des veines du doigt, comment ça marche ?

Biométrie des veines de la main, comment cela fonctionne ?

La biométrie des veines de la main ou des doigts de la main est une technologie développée au Japon. Le lecteur de la biométrie veineuse le plus rependu en France est le lecteur BIOVEIN avec un capteur Hitachi.

Le principe est d’identifier l’unicité du dessin du resaux veineux.

Le capteur biométrique émet une lumière infrarouge. La lumière infrarouge permet de mettre en avant l’hémoglobine contenue dans le sang des veines.

En effet, les tissus humains sont relativement transparents à la lumière infrarouge. Cette fréquence de luimière peut donc traverser plusieurs centimètres de tissus. Par contre, la molécule d’hémoglobine réfléchit la lumière infrarouge.

La lumière infrarouge met donc en avant une sorte de carte routière du réseau veineux.

Le capteur biométrique relève les points d’intersection des veines les plus visibles.

Le lecteur biométrique mesure les distances entre les principaux points d’intersections des veines les plus visibles.

En finalité, le lecteur biométrique ne mémorise que des distances entre des intersections de veines.

La lumière infrarouge reste sans danger pour la santé, cette fréquence de lumière est largement répandue dans la nature. Nous connaissons la lumière infrarouge aussi grâce à la télécommande de télévision.

Il existe deux types de lecteurs biométriques veineux pour le contrôle d’accès :

– Biométrie des veines du doigt de la main,

la biométrie des veines du doigt de la main, est la plus connue en France.

– Biométrie des veines de la paume de la main.

la biométrie des veines de la paume de la main est plus rare. En effet, il semble difficile pour l’utilisateur de toujours bien positionner sa main toujours de la même façon sur le capteur biométrique afin d’avoir toujours une bonne lecture des données biométriques.

Mastercard lance un système de paiement biométrique

Par Benjamin Terasson

Publié le 18 mai 2022 a15h 12 – Mis a jour le 23 mai 2022 a 14h37

Un sourire ou un geste de main suffiront pour payer en magasin, voici la promesse de Mastercard dans un communiqué du 17 mai. L’entreprise souhaite proposer aux commerçants et leurs clients un système de paiements biométriques dès 2022. Un projet préparé de longue date.

Le visage ou les empreintes comme mot de passe

Glisser sa carte bancaire ou son téléphone sur un terminal pour payer ses courses est-il déjà has been ? Mastercard va lancer dès cette semaine un programme de paiement basé sur la biométrie dans cinq épiceries de Sao Paolo au Brésil. Une expérimentation qui sera étendue au Moyen-Orient et en Asie, puis déployée dans le reste du monde courant 2022.

Mastercard promet qu’une fois inscrit « il n’est plus nécessaire de ralentir la file d’attente à la caisse en fouillant dans ses poches ou son sac ». La société ajoute « Les consommateurs peuvent simplement vérifier l’addition et sourire à une caméra ou passer leur main au-dessus d’un lecteur pour payer ».

Concrètement, l’usager devra prendre une photo de son visage ou scanner ses empreintes digitales via une application sur smartphone. Il pourra alors lier une carte bancaire à ses données biométriques pour pouvoir bénéficier du programme de Mastercard, dans les commerces participants.

L’entreprise s’est associée avec plusieurs partenaires pour le lancement de cette fonctionnalité, Fujitsu, NEC, Aurus, PaybyFace, PopID et Payface. Ce dernier est déjà au travail, au Brésil.

Selon une étude de KBY Research, le marché des technologies biométriques sans contact représentera 18,6 milliards de dollars (17,7 milliards d’euros), d’ici 2026. Mastercard affirme, via une étude, que basée sur un échantillon de 3422 personnes dans 14 pays que 74% des consommateurs seraient favorables aux technologies biométriques.

La biométrie, des données extrêmes sensibles

Pourtant la biométrie ne va pas sans crainte pour la vie privée des utilisateurs. Si un mot de passe est modifiable, il est impossible de changer de visage ou d’empreintes digitales. Cela pose la question du stockage de ces données sensibles et notamment de la durée où elles vont être conservées.

Lors de la sortie d’un système de paiement similaire, Amazon One, le géant de l’e-commerce a dû faire face à de forte réticence aux États-Unis, sur ce point. Dans son communiqué, Mastercard affirme que la sécurité et la confidentialité des données seront assurées, sans préciser comment.

CNBC rapporte que les données des clients seront dans un système chiffré. Les données biométriques seront remplacées par une suite aléatoire de caractères alphanumériques associée à la carte de paiement.

En France, et en Union européenne, les données biométriques sont considérées comme sensibles par le RGPD. Elles doivent respecter quelques règles : justifier un besoin spécifique (l’accès à un lieu ou un service), laisser la possibilité de choisir un dispositif alternatif et maintenir les données biométriques sous le contrôle exclusif de la personne concernée.

Rien ne semble réellement s’opposer à l’arrivée du système de Mastercard, qui mentionne bien l’Europe parmi les zones de déploiement. Ce système pourrait préfigurer l’infrastructure de paiement en cours dans un éventuel futur métavers. Une possibilité qui intéresse grandement Mastercard.

Source : Mastercard lance un système de paiement biométrique (siecledigital.fr)

Fichier automatisé des empreintes digitales : rappel a l’ordre du ministère de l’Intérieur

30 septembre 2021

Le 24 septembre 2021, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné le ministère de l’Intérieur pour sa mauvaise gestion du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Le FAED est un fichier de police judiciaire d’identification recensant les empreintes digitales de personnes mises en cause dans des procédures pénales. Ces empreintes sont principalement utilisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes.

Les contrôles et la décision de la CNIL

À l’issue de contrôles effectués auprès des services de la police technique et scientifique et de juridictions (tribunaux judiciaires et cours d’appel), la formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a décidé de publiquement rappeler à l’ordre le ministère de l’Intérieur.

Cinq manquements concernant la manière dont étaient traitées les données du FAED ont été relevés par la CNIL :

- la conservation, dans le fichier, de données non prévues par les textes ;

- la conservation de données pendant une durée excédant celle prévue par les textes ;

- la conservation de données relatives à des personnes ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite ;

- une sécurité des données insuffisante en raison d’un mot de passe peu robuste ;

- l’absence d’information des personnes concernées.

Bien que le ministère de l’Intérieur ait entamé des travaux sur la plupart des manquements, la formation restreinte a néanmoins considéré les moyens engagés comme insuffisants. En conséquence, elle a également décidé d’adopter plusieurs injonctions à l’encontre du ministère.

La CNIL a ainsi enjoint au ministère de l’Intérieur de :

- supprimer les fiches d’un ancien « fichier manuel » qui aurait dû être détruit ;

- effacer les données dont la collecte n’est pas prévue par le décret FAED ;

- supprimer les fiches dont la durée de conservation est atteinte ;

- s’assurer que les décisions de relaxe, d’acquittement et de correctionnalisation (lorsqu’un crime est requalifié en délit) soient répercutées dans le FAED ;

- s’assurer que les décisions de non-lieu et de classement sans suite soient répercutées dans le FAED uniquement en cas de décision expresse du procureur de la République ;

- renforcer la sécurité de la connexion au FAED ;

- délivrer une information aux personnes dont les empreintes sont versées au FAED.

Le ministère doit se mettre en conformité sur ces points au plus tard le 31 octobre 2021, sauf en ce qui concerne la suppression du « fichier manuel » qui devra intervenir le 31 décembre 2022.

Le détail des manquements commis par le ministère de l’Intérieur

La conservation, dans le fichier, de données non prévues par les textes

Le décret du 8 avril 1987 créant le FAED dresse la liste limitative des informations qui peuvent figurer dans le fichier. Or, la CNIL a constaté que dans certains cas, le nom d’une victime ou le numéro d’immatriculation d’un véhicule y sont enregistrés, alors que ces informations ne font pas partie de celles pouvant être collectées.

La CNIL a également constaté que malgré la dématérialisation du FAED, amorcée dès 1987, plusieurs millions de fiches de signalisation étaient toujours conservées en format papier au sein d’un « fichier manuel ». Si la CNIL prend acte des importants efforts fournis par le ministère de l’Intérieur pour trier et supprimer ces fiches, elle a néanmoins souligné que le texte qui avait institué le « fichier manuel » avait été abrogé en 2001. Par conséquent, la conservation de ces fiches ne reposait plus sur aucune base légale.

La conservation de données pendant une durée excédant celle prévue par les textes

Le décret relatif au FAED prévoit que les fiches de signalisation peuvent, selon, les cas, être conservées jusqu’à 15 ans ou 25 ans. Or, la CNIL a constaté que le point de départ des délais de conservation était calculé à compter de la dernière signalisation pour chaque personne concernée et non à compter de l’établissement de chaque fiche relative à cette personne, ce qui avait pour conséquence que chaque nouvelle signalisation de la personne concernée faisait courir un nouveau délai pour l’ensemble de ses signalisations. Des travaux ont néanmoins été entrepris par le ministère de l’Intérieur pour mettre le traitement en conformité sur ce point.

La conservation de données relatives à des personnes ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite

Le décret relatif au FAED prévoit que les fiches de signalisation doivent être effacées en cas de relaxe ou d’acquittement définitif. En outre, en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les fiches doivent être effacées, sauf en cas de décision motivée du procureur de la République. Or :

- de nombreuses juridictions ne transmettaient pas automatiquement au gestionnaire du FAED les décisions de relaxe, d’acquittement, de non-lieu et de classement sans suite, de sorte que les fiches correspondantes n’étaient pas supprimées ;

- en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les fiches de signalisation étaient conservées malgré l’absence de décision expresse du procureur de la République. La formation restreinte a donc rappelé dans sa décision que, par principe, les fiches doivent supprimées.

Un manquement relatif à la sécurité des données en raison d’un mot de passe insuffisamment robuste

La CNIL a constaté que les forces de police peuvent accéder au FAED en utilisant un mot de passe composé de 8 caractères. Or, compte tenu de la sensibilité des données qui figurent dans le FAED, la CNIL a considéré que ce type de mot de passe n’est pas suffisamment robuste.

Un manquement relatif à l’information des personnes

La CNIL a relevé que mis à part une communication sur les sites web du ministère de l’intérieur et le site web « service public », aucune information n’est délivrée individuellement aux personnes dont les empreintes sont prises puis versées au FAED. Ainsi, les personnes concernées sont susceptibles d’ignorer jusqu’à l’existence même de ce fichier.

Source : Fichier automatisé des empreintes digitales : rappel à l’ordre du ministère de l’Intérieur | CNIL

La biométrie pour le paiement mobile va exploser

C’est du moins ce que prévoit le spécialiste des études de marché Juniper Research

Par Benjamin Terrasson – @BenTerrasson

Publié le 31 mai 2022 à 13h37

Lien vers cet article : La biométrie pour le paiement mobile va exploser (siecledigital.fr)

En 2027, la valeur des paiements sur mobiles, validée par la biométrie, atteindra 1,2 billion de dollars dans le monde, 365 % plus que les 332 milliards de dollars de 2022.

Voilà l’estimation d’une étude publiée le 30 mai par le cabinet Juniper Research sur le sujet, publiée le 30 mai.

La biométrie est déjà partout

La biométrie, l’identification grâce à la reconnaissance faciale, les empreintes digitales ou autres caractéristiques physiques uniques est en train de largement se démocratiser.

Les données biométriques sont de plus en plus utilisées pour des papiers d’identité ou encore des cartes de crédit.

En 2022, 99,6 % des smartphones sont dotés d’un système de reconnaissance faciale et 91,5 % d’un scanner d’empreinte digitale.

Le bon vieux mot de passe à la sécurité discutable est voué à péricliter.

Juniper Research reconnaît qu’au « niveau mondial, la confiance des consommateurs dans la biométrie est mitigée », mais cette omniprésence devrait voir cet indicateur remonter.

Le paiement mobile en bénéficiera par ricochet.

Pour le cabinet les cinq prochaines années seront une période de transition pour la biométrie comme système de paiement sur smartphone.

Elle recèle beaucoup d’avantages, le principal est d’être très simple d’utilisation tout en étant sécurisée.

Les systèmes de sécurité trop complexes ont tendance à faire fuir les consommateurs.

La confiance est la clef du succès

Plusieurs facteurs vont entraîner cette transition. Tout d’abord l’arrivée de service de paiement des fabricants sur leurs appareils, par exemple Apple Pay.

L’adoption en 2015 de la deuxième directive sur les services de paiement de l’Union européenne (PSD2), mêlé à la mise en œuvre, il y a un peu plus d’un an du « Strong Customer Authentification » (SCA).

« L’exigence SCA de la PSD2 a poussé les institutions financières à mettre en œuvre l’authentification biométrique.

Pour répondre à cette exigence, les institutions financières ont capitalisé sur les capacités d’authentification biométrique des smartphones » analyse Juniper Research.

Les systèmes biométriques, comme toute sécurité, ne sont pas inviolables ni dénoués de problèmes.

Le stockage de données biométriques, propres à chaque individu pose de sérieuses questions de protection de vie privée.

Juniper préconise que pour « maintenir la confiance et réduire la fraude, les institutions financières mettent en place une authentification progressive.

L’authentification par étapes, où certaines transactions sont soumises à l’approbation biométrique sur la base d’une évaluation du risque ».

La confiance sera la clef de la réalisation des prédictions du cabinet.

Biométrie comportementale

Qu’est-ce que la biométrie comportementale ?

La biométrie comportementale analyse la façon dont une personne interagit avec son appareil mobile, par exemple la façon dont elle tient son téléphone ou la vitesse à laquelle elle tape.

Par conséquent, la biométrie comportementale crée un modèle de comportement qui est unique à une personne.

Contrairement aux méthodes d’authentification actives, telles que le scan du visage ou le code PIN, les biométries comportementales sont considérées comme passives car elles ne nécessitent aucune action supplémentaire de la part du client, ce qui améliore son expérience bancaire numérique.

Il est important de distinguer la biométrie comportementale de la biométrie physique, même si les raisons de leur utilisation sont similaires.

La biométrie mesure les caractéristiques physiques uniques d’une personne pour vérifier son identité.

Il peut s’agir d’une empreinte digitale, de la reconnaissance du visage, de l’empreinte ou des veines de la paume, de la reconnaissance de l’iris ou de la rétine ou de la géométrie de la main.

Comment fonctionne la biométrie comportementale

Contrairement à la biométrie basée sur des caractéristiques biologiques statiques, ou immuables, comme une empreinte digitale, la biométrie comportementale analyse les actions d’un client pour une authentification continue en coulisse.

C’est pourquoi la biométrie comportementale est souvent décrite comme passive.

La biométrie comportementale examine les schémas de mouvement uniques d’une personne pour permettre une comparaison constante avec le comportement passé et une authentification constante tout au long de la session bancaire, renforçant ainsi la protection contre la fraude.

Ce type d’analyse aboutit à un score évaluant la probabilité que la personne qui effectue les actions soit le client légitime.

Plus le score de similarité est élevé, moins l’institution financière doit se préoccuper de l’identité et de l’intention de la personne, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur.

À l’inverse, un manque de similitude entre le comportement d’un client et son profil historique justifie des couches d’authentification supplémentaires, comme un scan d’empreintes digitales.

La biométrie comportementale combinée à l’apprentissage automatique, qui peut analyser de grandes quantités de données pour repérer les anomalies en temps réel, et aux techniques d’évaluation des risques peut contribuer à réduire la fraude.

Les données biométriques comportementales sont difficiles à reproduire car chaque personne a un profil spécifique de ses habitudes et de ses mouvements, qui sont constamment comparés à l’activité qu’elle exerce pendant une session bancaire.

Il y a peu de problèmes de confidentialité, car les données comportementales d’un client sont converties en une représentation mathématique dans son profil, qui n’aurait aucun sens pour un fraudeur qui y aurait accès.

Les algorithmes de biométrie comportementale permettent de s’assurer que la personne qui participe effectivement à la session bancaire est bien celle qui est présumée l’effectuer.

Types de biométrie comportementale

La biométrie comportementale modifie l’authentification des clients, en ajoutant une nouvelle couche de sécurité transparente sans que le client ait besoin de participer activement.

En analysant la façon dont une personne interagit avec son appareil mobile, la biométrie comportementale est utilisée pour identifier le modèle unique de comportement d’un client pendant une session bancaire.

- Comment vous tenez votre téléphone : la biométrie comportementale analyse l’angle sous lequel vous tenez votre téléphone et la main dominante que vous utilisez lorsque vous êtes au téléphone.

- Les modèles de balayage ou de défilement examinent si vous faites un balayage à droite ou à gauche sur l’écran tactile de votre appareil et comment vous faites défiler l’écran vers le haut ou vers le bas sur votre appareil.

- Le rythme des frappes analyse la manière et la vitesse de votre frappe pour déterminer des schémas distinctifs. La pression exercée par les doigts lors de la frappe peut être mise en relation avec un modèle reconnaissable, ce qui peut contribuer à prévenir l’usurpation d’identité et à minimiser le risque de fraude en ligne.

- Votre démarche, ou votre façon de marcher, est également un trait comportemental qui peut être étudié pour trouver un modèle.

- La pression des doigts sur le clavier et le rythme de frappe analysent la force avec laquelle vous appuyez sur les touches, la vitesse de frappe et les pauses dans la frappe pour établir une cadence.

Lire la suite : Qu’est-ce que la biométrie comportementale ? | OneSpan

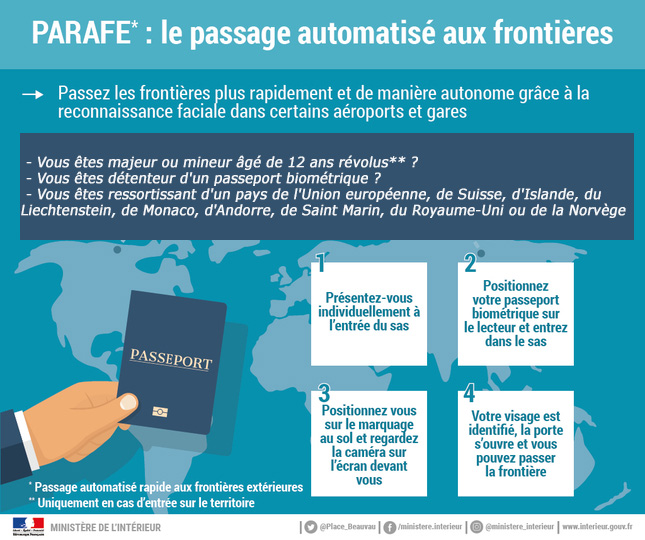

Le passage rapide aux frontières extérieures (PARAFE)

Conforme aux dispositions communautaires, le système « PARAFE » répond aux enjeux d’une administration moderne et performante, au service de ses usagers (décret du 3 août 2007)

Grâce à ce dispositif, les passagers qui le souhaitent peuvent franchir la frontière en utilisant le contrôle automatisé du passeport.

Combiné à une technologie biométrique d’authentification basée sur la reconnaissance faciale, ce système permet d’effectuer les formalités de passage aux frontières de manière automatisée, fluide et rapide. Il s’agit là d’une alternative extrêmement pratique au contrôle manuel du franchissement de la frontière.

Le dispositif PARAFE est gratuit et exclusivement basé sur le volontariat.

1. A qui s’adresse le dispositif PARAFE ?

Les personnes éligibles au passage par les sas PARAFE rassemblent plusieurs critères :

- Mineur âgé de douze ans révolus pour les arrivées sur le territoire national uniquement ;

- Majeur pour les arrivées et les départs ;

- Ressortissant d’un des pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque ;

- Titulaire d’un passeport biométrique en cours de validité. Le mot « Passeport » est souligné lorsque celui-ci est biométrique :

2. Où peut-on emprunter un sas PARAFE ?

Aujourd’hui, 213 sas sont installés en France et 11 151 854 voyageurs ont emprunté les sas PARAFE en 2019.

Les sites équipés à date sont :

- L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;

- L’aéroport d’Orly ;

- La Gare du Nord et la gare de Saint Pancras (EUROSTAR) ;

- L’aéroport de Lyon ;

- L’aéroport de Marseille ;

- L’aéroport de Nice ;

- L’aéroport de Bâle-Mulhouse ;

- L’aéroport de Bordeaux Mérignac ;

- Les sites de Coquelles et Cheriton (Getlink).

3. Les modalités d’utilisation

Préparer son contrôle

En amont du contrôle, les passagers ont la possibilité de s’adresser à un agent de prévenance afin de vérifier leur éligibilité au passage par PARAFE. Avant d’emprunter un sas PARAFE, comme pour les contrôles manuels en aubette, les passagers sont priés de retirer leur chapeau, lunettes et écharpe.

Emprunter un sas PARAFE

Le passager se présente seul à l’entrée d’un sas automatisé. Il pose son passeport biométrique, ouvert à la page de la photo, sur le lecteur de document, en suivant les indications à l’écran.

Après lecture des données, la porte du sas s’ouvre. Le passager pénètre dans le sas, se positionne au niveau du marquage au sol et suit les instructions à l’écran devant lui. Le passager doit prendre garde à ne pas gêner la fermeture des portes d’entrée avec son bagage. Une fois l’authentification réalisée, les portes de sortie s’ouvrent et le passager peut passer la frontière. Le franchissement se fait, en moyenne, en une vingtaine de secondes.

Utilisation par les mineurs

Le système PARAFE est éligible aux mineurs âgés de plus de 12 ans, en entrée sur le territoire uniquement. Pour ce public, les modalités d’utilisation et les données traitées sont les mêmes que pour les majeurs.

4. Données traitées par PARAFE

Le système PARAFE ne conserve aucune des données personnelles utilisées lors du traitement.

Seules sont collectées les données strictement nécessaires pour atteindre la finalité du traitement, qui est le franchissement automatisé de la frontière par les personnes, conformément au code frontières Schengen (règlement (UE) 2016/399).

Ces données sont les données documentaires, biographiques et biométriques (image faciale). L’image faciale du document de voyage est collectée pour authentifier le voyageur en la comparant avec l’image prise en direct. Le garde-frontière supervisant les passages par les sas dispose également d’un flux vidéo continue de l’intérieur de chaque sas. Les vidéos des passages ne sont enregistrées à aucun moment.

Enfin, les sas PARAFE permettent également d’effectuer les vérifications nécessaires dans les bases de signalement prévues par la législation nationale et européenne (notamment le code frontières Schengen).

5. Vos droits en matière de données personnelles

Les droits d’accès, de rectification, d’effacement des données collectées au cours du traitement ainsi que de limitation et d’opposition de ce dernier, garantis par le règlement général sur la protection des données (RGPD), sont applicables et peuvent s’exercer directement auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés, dont les coordonnées sont disponibles dans ce document, en annexe.

Néanmoins, la pertinence de l’exercice de ce droit est limitée dans la mesure où les données à caractère personnel traitées lors de l’utilisation des sas PARAFE ne sont utilisées que le temps du passage dans le sas et ne sont pas conservées à l’issue du traitement. Les données personnelles des voyageurs sont en effet supprimées du système PARAFE dès lors que le franchissement à la frontière est effectif.